Die Schülerinnen und Schüler wählen am Ende der Stufe 8 einen Kurs des Wahlpflichtbereiches II, welcher dann durchgängig in den Stufen 9 und 10 belegt wird. Ein Wechsel in einen anderen Kurs ist während dieser 2 Jahre nicht möglich.

Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, im Differenzierungsbereich Spanisch als dritte Fremdsprache zu wählen. Als Alternative dazu werden Kurse angeboten, deren Schwerpunkte im gesellschafts-wissenschaftlichen bzw. im naturwissenschaftlichen Bereich liegen. Das Angebot variiert je nach den zur Verfügung stehenden Lehrkräften. Die folgenden Kurse stehen im aktuellen Schuljahr zur Auswahl:

Dritte Fremdsprache

- Spanisch (3. Fremdsprache)

Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich

- Geschichte bilingual (Englisch)

- Rhetorik (Gesellschaftswissenschaften)

Naturwissenschaftlich-technischer Bereich

- Naturwissenschaften

- Robotik / Bionik

- Praktische Informatik

Informationsmaterial

- Info-Broschüre 2026 (PDF, ca. 3,4 MB)

Das Angebot und die Einrichtung der Kurse richtet sich nach den personellen Möglichkeiten der Schule. Die Schülerinnen und Schüler dürfen eine Erst- und eine Zweitwahl treffen, die in fast allen Fällen auch berücksichtigt werden kann. Es kann jedoch in Einzelfällen vorkommen, dass Schülerinnen und Schüler einem anderen Kurs zugeteilt werden. Ein Anspruch, einen seiner Wahlkurse zu bekommen, besteht nicht. In diesen Einzelfällen wird aber zuvor noch ein Beratungsgespräch geführt.

In allen Kursen werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten von einer bis zwei Stunden Dauer geschrieben. Die dritte Fremdsprache wird in der Regel vierstündig, die übrigen Kurse werden dreistündig angeboten. In der Versetzungsordnung gehören diese Kurse der Fächergruppe II an.

Wahlangebot

Dritte Fremdsprache

Gute Gründe, um Spanisch zu lernen

1. Weltsprache Spanisch

Spanisch steht mit ca. 560 Millionen Sprechern weltweit an der vierten Stelle nach Englisch, Mandarin und Hindi. Davon sprechen etwa 470 Millionen Menschen Spanisch als Muttersprache (nach Chinesisch setht Spanisch da sogar an zweiter Stelle).

Wie kommt es, dass so viele Menschen Spanisch sprechen?

Die Antwort ist ganz leicht, denn man spricht Spanisch nicht nur in Spanien, sondern in großen Teilen Süd- und Mittelamerikas und selbst in den USA sprechen über 50 Millionen Menschen Spanisch.

2. Spanisch im Alltag (Filme, Lieder, Bücher, Kunst etc.)

Habt ihr euch schon einmal gefragt, worüber Alvaro Soler in seinem Lied Volar singt oder was Lamine Yamal in einem Video auf Instagram auf Spanisch sagt? Genau das werdet ihr bald selbst herausfinden. Denn im Spanischunterricht werdet ihr euch mit authentischen Materialien beschäftigen und Spanisch anhand von Filmen, Videos, Liedern, Zeitungsartikeln etc. erlernen. In diesem Zusammenhang fallen euch bestimmt noch mehr gute Beispiele für eine Auseinandersetzung mit der spanischen Sprache und Kultur im Alltag ein (La Casa del Papel, Élite, Rosalía, Shakira, Pablo Picasso, Frida Kahlo etc.).

3. Kultur, Küche, Geschichte

Wie leben spanischsprachige Jugendliche in Spanien oder Mexico? Was sind die Besonderheiten der mallorquinischen Küche? Welche Regionen gibt es eigentlich in Argentinien, und warum sprechen weltweit so viele Menschen Spanisch? All diese und viele weitere Fragen zu Kultur, Essgewohnheiten, Geschichte etc. werden wir im Spanischunterricht bearbeiten.

4. Reisen und neue Leute kennenlernen

Durch das Spanischlernen werdet ihr bei Reisen schneller in Kontakt mit Einheimischen und anderen Touristen kommen, denn in vielen Ländern dieser Erde wird Spanisch als Muttersprache oder als Zweitsprache gesprochen. Ich könnt dadurch leichter Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen und Freundschaften knüpfen.

5. Vorteile im Beruf

Viele von euch machen sich schon frühzeitig Gedanken um ihre Zukunft. Wer eine weitere Sprache spricht, kann später bei der Wahl des Berufs einen Vorteil gegenüber anderen haben und bestimmte Berufe erfordern mehrere Sprachen.

6. Leicht zu lernen

Spanisch ist für euch relativ leicht zu lernen, da ihr den Vorteil habt, dass ihr schon Latein oder Französisch könnt und dadurch sehr viele Wörter und grammatische Strukturen schon kennt, die es im Spanisch auch gibt. Außerdem wisst ihr bereits von den anderen Sprachen, mit welchen Methoden ihr gut lernen können (z.B. Vokabeln lernen).

7. Leichte Aussprache

Neben dem schnellen Verständnis von Wortschatz und Grammatik wird euch auch die Aussprache leichtfallen. Im Gegensatz zum Französischen, wo ihr viele Ausspracheregeln kennt, spricht man auf Spanisch das meiste so aus, wie man es schreibt.

8. Gehirn trainieren

Eine neue Sprache lernen ist eine komplexe Aufgabe, bei der das Gehirn neue Vernetzungen bildet. Außerdem müsst ihr jetzt auch zwischen den Sprachen auswählen, die ihr bereits könnt. Es ist also ein super Gehirntraining eine weitere Sprache zu lernen!

9. Austausch

Damit ihr so früh wie möglich in einem realen Kontext Spanisch sprecht, begleiten wir euch bei eurem individuellen Austausch mit einer Gastfamilie in Kolumbien, Argentinien oder Peru. Dabei könnt ihr direkt in das lateinamerikanische Leben eintauchen und erste interessante Erfahrungen sammeln. Viele SchülerInnen knüpfen auch tolle Freundschaften mit den AustauschpartnerInnen, die noch lange anhalten und weitere Besuche nach sich ziehen.

10. Spaß

Zu guter Letzt darf natürlich nicht vergessen werden, dass Spanisch einfach Spaß macht und es toll ist, eine neue Sprache zu erlernen und seinen Horizont zu erweitern.

Das Lehrwerk

In den Jahrgangstufen 9 und 10 arbeiten wir mit dem Lehrwerk Encuentros hoy von Cornelsen. In der Sek II werden den Schülerinnen und Schülern lehrwerksunabhängige Materialien zur Verfügung gestellt.

Eine Auswahl der Themengebiete

Jahrgangsstufe 9

1. Halbjahr: Mi instituto (unidad 3):

- Interkulturelles: Frühstück in Spanien und Mexico, Notensystem in Spanien, Schuluniform in Mexico

- Lernaufgabe: mit dem/der Austauschpartner/in in einer Handynachricht über den Schulalltag sprechen

2. Halbjahr: ¡Ven a Madrid! (unidad 5):

- Interkulturelles: Sehenswürdigkeiten in Madrid, Tapas kennenlernen und selbst zubereiten, Wegbeschreibungen mit Hilfe eines Stadtplans von Madrid

- Lernaufgabe: dem/der Austauschpartner/in in einer Collage die eigene Stadt/Region vorstellen

Jahrgangsstufe 10

1. Halbjahr: El Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay (unidad 3):

- Interkulturelles: Geographie Argentiniens, das argentinische Spanisch, die Metropole Buenos Aires, regionale Spezialitäten

- Lernaufgabe: den Schulweg filmen und beschreiben

2. Halbjahr: ¡Descubre las Baleares! (unidad 4):

- Interkulturelles: Sehenswürdigkeiten in Palma, Tourismus, Alltag einer mallorquinischen Familie, Umweltschutz auf den Balearen

- Lernaufgabe: einen Reiseblog verf

Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich

Drei zusätzliche Stunden Geschichtsunterricht - und dann auch noch in englischer Sprache?

Nein! Der Kurs soll in keiner Weise als eine bloße Übertragung des herkömmlichen Geschichtsunterrichts in die englische Sprache verstanden werden. Vielmehr bietet er die Möglichkeit, spannende historische Akteure, Epochen und Entwicklungen von einer Seite kennen zu lernen, für die innerhalb des regulären Lehrplans keine Zeit ist. In diesem Zusammenhang liegt ein großer Fokus auf der Arbeit mit neuen Medien. So werden im Unterricht gemeinsam Geschichtsfilme analysiert und die Schülerinnen und Schüler drehen handlungsorientiert in Kleingruppen ihre eigene Radio- bzw. Fernsehdokumentation zu einem ausgewählten, vorher im Unterricht behandelten Thema. In diesem Zusammenhang setzen sich die Schülerinnen chronologisch zunächst mit ausgewählten Aspekten der britischen und anschließend der amerikanischen Geschichte auseinander.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Teilnahme des Gymnasiums Holthausen am Baltic Sea Project mit der Geschichte der Ostseestaaten. So spielt unter anderen die Frage eine Rolle, ob Sorge um die Umwelt und die Forderung nach Maßnahmen zum Schutz des Planeten ein Phänomen der Neuzeit sind oder ob diese Thematik bereits Teil des Lebens im 18. und 19. Jahrhundert war.

Durch den Einsatz von neuen Medien, den Gegenwartsbezug der ausgewählten Themen und Materialien und die Vielzahl an handlungsorientierten Elementen erweitern die Schülerinnen und Schüler auf vielfältigen Wegen ihre Kompetenzen im Fach Geschichte, besonders im Hinblick auf die Beurteilung historischer Prozesse und Entwicklungen, die weitestgehend auch heute noch von gesellschaftlicher Relevanz sind. Zusätzlich verbessern sie ihre Englischkenntnisse u.a. in den essenziell wichtigen Bereichen des Argumentierens und Diskutierens, wovon sie im regulären Englischunterricht, auch im Hinblick auf die Oberstufe, profitieren.

Eine Auswahl der Themengebiete

1 Britische Geschichte und ihre Darstellung in historischen Spielfilmen

Eine Auswahl der Themen und Filme:

- Die Ständegesellschaft im Mittelalter: A Knight’s Tale (Ritter aus Leidenschaft; USA 2001; Regie: Brian Helgelund)

- The Crusades – Die Teilnahme der Briten an den Kreuzzügen: Kingdom of Heaven (Königreich der Himmel; USA 2005; Regie: Ridley Scott)

- Die industrielle Revolution in Großbritannien: Oliver Twist (Großbritannien 2005; Regie: Roman Polanski)

2 Amerikanische Geschichte und ihre Darstellung in historischen Spielfilmen

Eine Auswahl der Themen und Filme:

- Koloniale Anfänge: Die Entdeckung und Eroberung Amerikas – Disney’s Pocahontas (USA 1995; Regie: Mike Gabriel)

- Die Vertreibung der amerikanischen indigenen Bevölkerung – Dances with Wolves (Der mit dem Wolf tanzt; USA 1990; Regie: Kevin Costner)

- Der Sklavenhandel in den USA – Amistad (USA 1997, Regie: Steven Spielberg); Twelve Years a Slave (Großbritannien/USA 2013; Regie Steve Mcqueen)

- Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung – Selma (USA/Großbritannien 2015, Regie: Ava DuVernay)

3 It’s your turn! Produce your own historical Radio/TV Documentary

Die Schülerinnen und Schüler nehmen basierend auf im Unterricht erarbeiteten Ergebnissen ihre eigene Radio oder TV-Dokumentation in der englischen Sprache auf. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dieses Projekt ersetzt dabei eine Klassenarbeit.

4 The Baltic Sea Project

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der historischen Perspektive auf einige der gesellschaftlich bedeutendsten Themen unserer Zeit, zum Beispiel Umweltschutz.

Patrick Paschmann

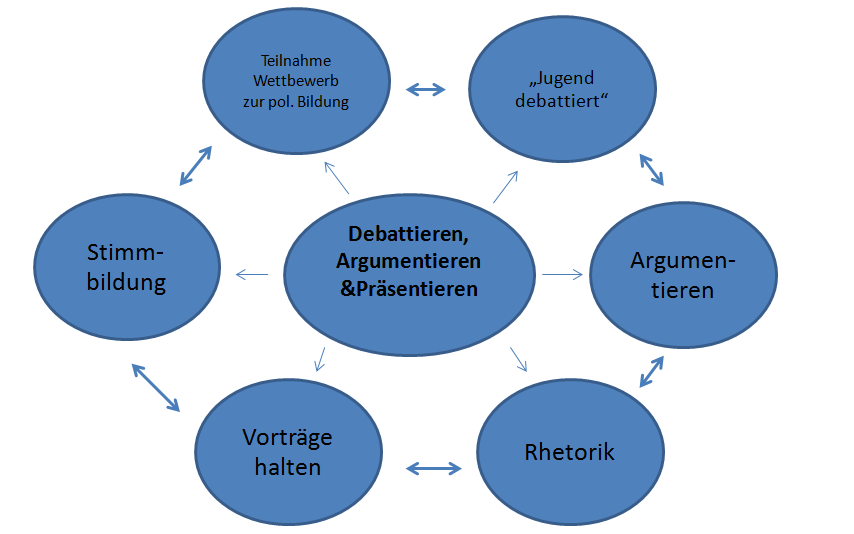

Bei dem Differenzierungskurs "Rhetorik" werden verschiedene Fächer aus dem täglichen Schulleben miteinander kombiniert. Im Rahmen des Kurses erlernen, erproben und verbessern die Schülerinnen und Schüler ihre rhetorischen Fähigkeiten bzw. Begabungen. Neben dem freien Vortragen gehören dazu auch die Auseinandersetzung mit Mitschülerinnen und Mitschülern im Rahmen einer Diskussion oder aber die Stimmschulung. Unterstützt wird dieses "Training" durch moderne Methoden und Techniken, z.B. durch den Einsatz von Videoanalysen.

Der Kurs endet in der zehnten Klasse schließlich mit der Teilnahme an dem deutschlandweiten Wettbewerb "Jugend debattiert" und dem dazugehörigen Regionalfinale in Dortmund. Den Gewinnern winkt hier ein individueller, professionell angeleiteter Rhetorikkurs und eventuell die Qualifikation für das Wettbewerbsfinale in Berlin.

Themen

Kurzübersicht über die Themen in den Jahrgangsstufen:

- Politische Bildung konkret - Teilnahme am Bundeswettbewerb der Bundeszentrale für Politische Bildung (inkl. Erstellung eines Projektberichts als Video)

- Stimmbildung und Vorträge halten

- Von der Idee zum Vortrag

- Angewandte Rhetorik

- Jugend debattiert

- Workshop - Meine erste eigene Rede

- Sprecherziehung - Zuhören will gelernt sein

Notenvergabe

Als Leistungsüberprüfung wird pro Quartal eine 2- stündige (90 Minuten) Kursarbeit gestellt, die alle Anforderungsbereiche (Wissenswiedergabe, Wissenstransfer, Urteilsbildung) umfasst.

Neben der schriftlichen Note trägt die sonstige Beteiligung am Unterricht in etwa gleichwertig zu Notenbildung bei.

In den Jahrgangsstufen 9 und 10 kann je eine Kursarbeit ggf. durch eine bewertete Projektarbeit ersetzt werden.

Kompetenzen

Folgende zentrale Kompetenzen werden im Rahmen des Differenzierungskurses aufgebaut, erweitert bzw. gefestigt:

Die Schülerinnen und Schüler bewältigen kommunikative Situationen in persönlichen, beruflichen und öffentlichen Zusammenhangen situationsangemesen und adressatengerecht. Sie lernen dabei sich konstruktiv an Gesprächen zu beteiligen.

Sie benutzen Standardsprache und achten dabei auf gelingende Kommunikation und damit auch auf die Wirkung ihres sprachlichen Handelns. Sie verfügen dabei über eine Gesprächskultur, die von aufmerksamen Zuhören und einem respektvollen Gesprächsverhalte geprägt ist. Sie nutzen dabei - wenn notwendig - verschiedene, gängige Medien zur Unterstützung ihres Gesagten.

Zuletzt nutzen die Schülerinnen und Schüler bewusst verschiedene Fachmethoden zum Zwecke ihres kommunikativen Ziels.

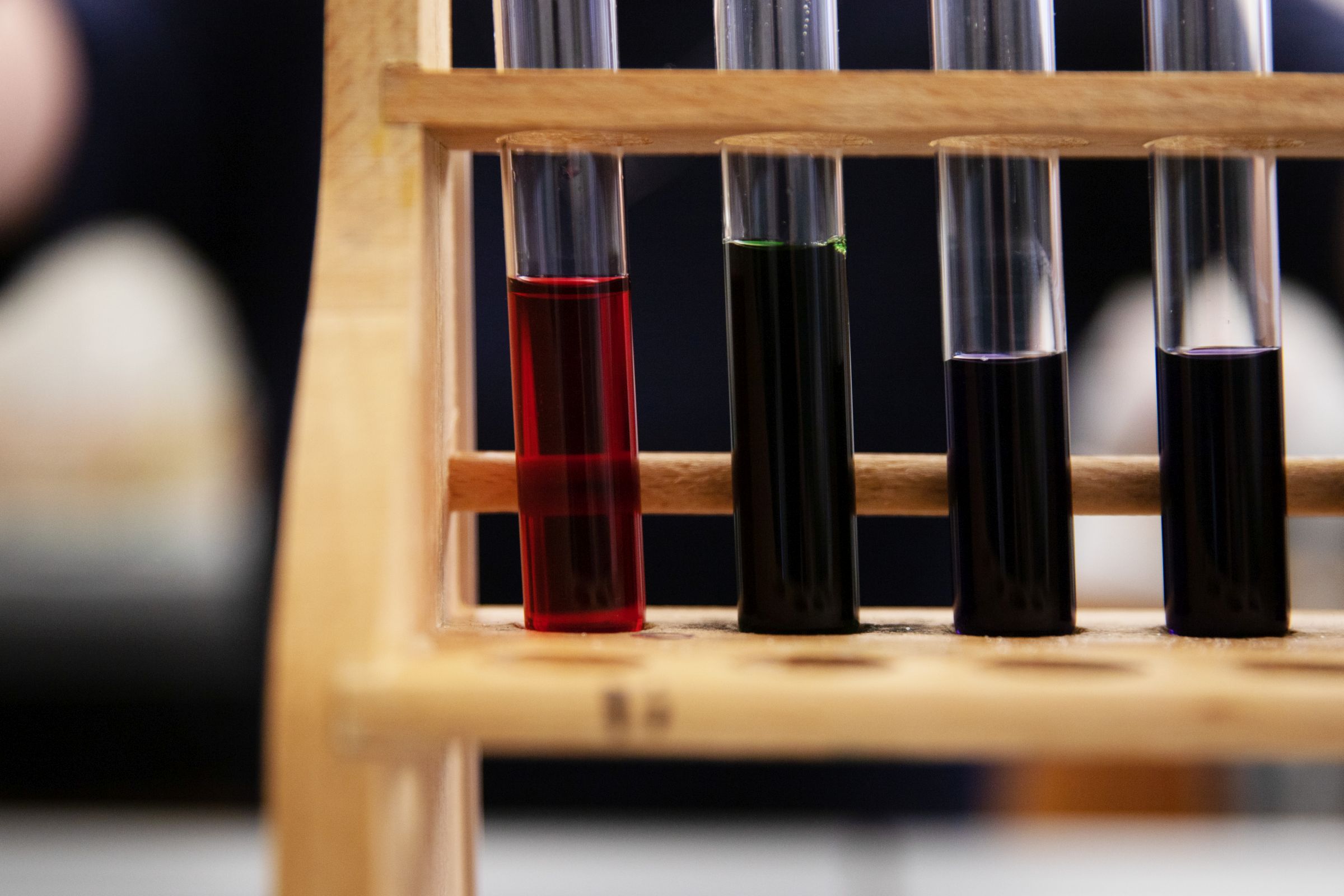

Naturwissenschaftlich-technischer Bereich

Grundsätzliches:

Wenn sich Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche Fragen des Alltags interessieren, gerne eigenständig Problemlösungen in angemessener Zeit erarbeiten, dann ist dieser Kurs für sie das Richtige.

Hier werden in kleinen Gruppen verschiedene Themen bearbeitet, aber es bleibt auch Zeit, um gegebenenfalls weitere, von den Schülerinnen und Schülern, aufgeworfene Fragen zu beantworten.

Auf diese Weise lernt man verschiedene Fragestellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln in Zusammenarbeit mit Anderen zu bearbeiten, die verschiedenen Naturwissenschaften miteinander zu verknüpfen und so einen umfassenderen Überblick zu bekommen.

Möglicher Ablauf:

I. Klasse 9:

- Herstellung von Klebern aus verschiedenen Alltagsprodukten, wie z.B. Quark – wie gut klebt der Kleber? - Klebstoffarten

- Beschäftigung mit Schokolade, z.B.: – wie ist die Zusammensetzung? - wie viel Energie steckt darin? - wie kann man die einzelnen Bestandteile nachweisen?

- Herstellung und Wirkung von Sonnenschutz – Auswirkungen des Ozonlochs

- Oxireiniger – was ist das und wofür braucht man es wirklich?

II. Klasse 10:

Sportgetränke - überflüssig oder unerlässlich?

- Inhaltsstoffe wie Mineralien, Vitamine, Farbstoffe, Konservierungsstoffe

- Zucker und Energiegewinnung

Neue Kleider aus alten Flaschen

- Fäden aus PET-Flaschen

- Eigenschaften des PET´s

- Aufbau von Fasern

- Herstellung von Fleecepullovern

- Bewertung von Getränkeverpackungen

- ökologischer Fußabdruck

- Recycling

- Upcycling

Was sind Robotik und Bionik?

Robotik und Bionik sind zwei moderne, aktuelle Forschungszweige, die jeweils traditionelle Bereiche der Naturwissenschaften vereinen und sich unter synergetischen Aspekten mit Problemen der Umwelt, Technik und Natur beschäftigen. Diese „vernetzten“ Wissenschaften sind in den letzten 20 Jahren entstanden und bieten vor allem bei umfassenden Problemstellungen Hilfen zur deren Lösung.

Die Robotik wird oft synonym mit der Mechatronik genannt. Sie setzt sich somit aus der klassischen Mechanik, der Elektronik und der Informatik zusammen. Beispiele, mit denen sich diese Disziplin befasst, wären das künstliche Herz, Roboterarme oder „intelligente Mechanismen, die mit der Umwelt agieren“, also das, was man umgangssprachlich unter einem Roboter versteht.

Das Wort Bionik integriert die Begriffe Biologie und Technik. Bionik als wissenschaftliche Disziplin befasst sich mit der technischen Umsetzung von Konstruktions-, Verfahrens- und Entwicklungsprinzipien biologischer Systeme. Bekannte Beispiele sind hier der Klettverschluss, der Leichtbau oder der Lotus-Perl-Effekt.

Wie wird vorgegangen? Welche Methoden kommen zum Einsatz?

Die Inhalte des Differenzierungskurses bedingen eine Neukonzeption von Vorgehensweisen und unterrichtlichen Methoden. Der experimentell-problemorientierte Aspekt steht daher im Vordergrund. Planung, Bau, Programmierung, Test sind vorherrschende Arbeitsschritte, die unterbrochen werden von theoretischen, der Planung oder der Programmierung helfenden Phasen.

Das notwenigen informatische Basiswissen (z.B. Schleifen, Variablen, Listen) wird in überschaubaren Teilproblemen an technischen Geräten aus dem Alltag, die mit Fischertechnik-Baukästen konstruiert und programmiert werden, erlernt. Mechanische Konstruktionen (z.B. Übersetzungen mit Zahnrädern, Hebel, Motoren) können ebenso untersucht und verstanden werden. Die ersten Teilprobleme sind zudem so gewählt, dass an ihnen schon analoge Beispiele aus der Biologie erkennbar sind.

Im zweiten Schritt sind dann auf Grundlage der vorhandenen Basiskenntnisse Probleme zu bewältigen (z.B. Ausrichtung von Solaranlagen, Robotergang), die mithilfe biologischer Systeme (z.B. Blume, 2-, 4-, 6-Bein-Gang) gelöst werden können.

Partner- und arbeitsteilige Gruppenarbeiten sind gängige Unterrichtsformen. Einzelarbeiten und gemeinsames Unterrichtsgespräch werden vor allem zur Sammlung von Ergebnissen, zur Erläuterung von neuen Sachverhalten und zur Einübung neuer Techniken genutzt.

Inhalte der Jahrgangsstufe 9

- Ein einfaches Programm – Der Händetrockner (Theorie und Praxis)

- Nutzung von Ablaufplänen – Die Schiebetür (Theorie und Praxis)

- Anwendung von Ablaufplänen – Die Parkhausschranke (Praxis)

- Verwendung von Unterprogrammen – Erweiterung der Parkhausschranke (Theorie und Praxis)

- Verwendung von Variablen – Die Parkhausschranke mit Geheimcodeabfrage (Theorie und Praxis; Verständnis und Nutzung analoger und digitaler Eingänge, Potentiometern und Widerständen)

- Anwendung von Variablen – Die Temperaturregelung (Praxis); Anknüpfung an die Biologie: Warm- und Kaltblüter

- Variablen, Bedienfelder, gleichzeitige Prozesse, digitale und analoge Abfragen, lokale Variablen – Das Museum (ohne Aufbau von Robotern – reine Programmieraufgaben; Theorie und Praxis)

- Listen (Arrays), „Or & And“, Flip-Flop – Das Museum, Erweiterungssequenz (ohne Aufbau von Robotern – reine Programmieraufgaben; Theorie und Praxis)

- Die mechanische Blume – Untersuchung von Temperatur und Helligkeit im Verlauf eines Tages (Anknüpfung an die Biologie; Praxis)

- Die Wetterstation – Bau und Programmierung einer datenspeichernden Wetterstation, die maximale und minimale Windgeschwindigkeit, Sonnenscheindauer sowie maximale und minimale Temperatur aufnimmt (Praxis)

- Montage einer Solarzelle – Untersuchung eines geeigneten Aufstellortes einer Solarzelle (Anknüpfung an die Solarzellentechnik; Praxis; AVU- und anderweitiger externer Expertenvortrag)

Gruppenteilige Projektarbeit: Das robotergesteuerte Metallverarbeitungswerk

Inhalte der Jahrgangsstufe 10

- Der Laufroboter I – Problem des 2-, 4-, 6-Füße-Gangs; Identifikation des „Dreifußgangs“: ein Abgucken bei der Natur (reine Theorie)

- Der Laufroboter II – Bionische Aspekte beim bisherigen Bau von Robotern, „Bionisches Problemlösen“ (reine Theorie; Arbeitsblattsammlung)

- Der Laufroboter III – Einfache Vorwärtsbewegung (Praxis)

- Der Laufroboter IV – Bewegung mit Links- und Rechtsdrehung (Praxis)

- Der Laufroboter V – Bewegung mit Hinderniserkennung und Ausweichen (Praxis; ohne Vorgabe einer Bauanleitung)

- Der fahrende Roboter I – Einfache Bewegung auf Rädern (Praxis)

- Der fahrende Roboter II – Der Spurensucher (Praxis)

- Der fahrende Roboter III – Der „Herzfahrer“: ein einfacher Wettbewerb (oder ein anderer schulinterner Wettkampf auf Grundlage der bisher gesammelten Programmier- und Konstruktionserfahrungen)

- Der Laufroboter III – Aufbau des 6-, 4-, 2-Füße-Gangs (in dieser Reihenfolge); (Praxis)

- Der Laufroboter IV – Aufbau des 6-Füße-Gangs mit Zurückfinden der Anfangsposition: die Ameise (Praxis)

Computer + Programmieren = Informatik – viele würden spontan diese knappe Definition geben. Aber diese einfache Formel erfasst nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was heute das Fach Informatik ausmacht. Was verbirgt sich also hinter dem Begriff „Informatik“ ? Womit befasst sich dieses Fach ? Und was versteht man schließlich unter „praktischer“ Informatik ?

Fragen wir doch einmal das Fachwortlexikon Duden. Dort lässt sich dazu Folgendes lesen: „Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern.“

Ausrichtung des Kurses

Während inhaltlich nicht nur Themen aus dem Fachgebiet Praktische Informatik, sondern auch ausgewählte Themen der anderen Fachgebiete, betrachtet werden, vermittelt der Projektkurs eine Vielzahl von Fähigkeiten und Kompetenzen, die für den Alltag und den beruflichen Werdegang hilfreich sind. Dazu zählen

- Problemlösefähigkeiten und informatisches Denken,

- das Verstehen von Ideen und Funktionsweisen der im Alltag verwendeten Technologien,

- der kritische Blick auf Auswirkungen von Informatik(systemen) auf Menschen und Gesellschaft,

- das Kennenlernen von Techniken der Informationsbeschaffung und -bewertung,

- Kooperieren und Kommunizieren im Team, sowie das Erlernen von Techniken zum Darstellen und Präsentieren von Sachinformationen,

- das Trainieren von selbständigem Arbeiten (methodischer Schwerpunkt !).

Verbindliche Themen sind:

- Was ist Informatik? Das zentrale Prinzip von Informatiksystemen, Aufbau und Funktionsweise.

- Wie funktioniert unser Schulnetzwerk und was ist das Internet? Netzwerke und Protokolle anhand des Alltags verstehen.

- Überall strukturierte Dokumente. Ein modellierender Blick auf Dokumentenbeschreibenden Sprachen und Implementierung mithilfe von HTML und Gestaltung durch CSS.

- Grundlagen Computertechnologie. Informatiksysteme in ihren kleinsten Teilen verstehen. Ein Einblick in logische Schaltungen und ihrer Simulation.

- Funktionale Programmierung und Tabellenkalkulation mit der Programmiersprache Python (wahlweise JavaScript) und kennenlernen von Standardsoftware.

- Geheim ist geheim? Sichere Kommunikation mit Kryptologie – Klärung historischer Aspekte verschiedener Verschlüsselungen, aktuelle Möglichkeiten zum Schutz der eigenen Privatsphäre.

- Verschiedene Lernansätze Künstlicher Intelligenz verstehen und bewerten. Dabei werden globale Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft kritisch beleuchtet.

Mögliche Wahlthemen:

- Automatentheorie und Formale Sprachen

- Teilnahme an einem zdi-Roboterwettbewerb

- strukturierte Aufbereitung von Informationen und Gestalten eines Flyers, Bildbearbeitung mit GIMP (u.a. Urheberrecht, „Fake-News“)

- Durchführen einer Umfrage zu einem aktuellen Thema, deren statistische Auswertung und ansprechende Darstellung der Ergebnisse.

Dieses ist nur eine kleine Auswahl möglicher Themen. Die Wahlthemen variieren mit jedem Kurs, je nach Interessenlage der Teilnehmer und der Lehrkraft.

Leistungsanforderungen

Es werden, wie in der APO-SI festgelegt, zwei Kursarbeiten/Halbjahr geschrieben. Es wird auch möglich sein, eine Arbeit pro Schuljahr durch eine eigenständige, umfangreichere Quartalsarbeit zu ersetzen, die wie eine schriftliche Kursarbeit gewertet wird. Die Themen werden zu überwiegendem Teil in Projekten behandelt, an deren Ende ein eigenständig erstelltes Produkt steht (Ausarbeitung, Präsentation, Computerprogramm u.ä.).

Zielgruppe

NICHT nur die Computerfreaks, die mit einem Spielprogramm perfekt umgehen können oder schon einmal eine Festplatte erfolgreich ausgewechselt haben, sind die Zielgruppe für diesen Kurs. Eingeladen sind die Schüler und Schülerinnen , die Spaß am Tüfteln, an kreativem Gestalten sowie an selbständigem Arbeiten und Forschen haben und dabei eine gewisse Ausdauer beim Lösen unbekannter Fragestellungen entwickeln. Ein schlauer Mensch sagte einmal: „Das Menschliche an Computern ist ihre Gewissenlosigkeit.“ Die elektronischen Knechte sind oft störrisch und nicht jeder Schritt gelingt auf Anhieb; „learning by doing“, also Lernen durch Ausprobieren, und eine gewisse Beharrlichkeit sind Pflicht.

Voraussetzungen

- Computerkenntnisse sind keineswegs Voraussetzung zur erfolgreichen Teilnahme, schaden natürlich auch nicht.

- Ein heimischer PC ist allerdings Pflicht, da auch praktische Hausaufgaben zu erledigen bzw. Projektarbeiten anzufertigen sind.

- Ein Internetzugang ist ebenfalls notwendig, da das zu moderner Kommunikationstechnik dazu gehört und im Kurs davon intensiv Gebrauch gemacht wird. Hier kann aber, falls nötig, die Schule helfen (z.B. Computer in der Bibliothek).